Мы жили, нас помнят…

Сибирь всегда привлекала землепроходцев необъятностью и богатствами. Одним из первых шагов к её освоению стал поход атамана Ермака в конце XVI века. Вслед за ним последовали тысячи переселенцев – служилых людей, казаков, ремесленников, крестьян. Возникли первые русские поселения, такие как Тюмень и Тобольск.

Одна из страниц этой истории – основание деревень Андреевой и Метляковой в Агаракской волости Тюменского края. Эти небольшие населённые пункты, расположенные всего в километре друг от друга, сыграли свою роль в развитии местного сообщества и экономики региона.

Андреева получила своё название в честь Андрея Ивановича Басова, первого поселенца на этом месте. С братьями Петром и Иваном он прибыл сюда из деревни Щетково Ярковского района. Изначально братья обосновались в селе Агарак, однако позже, между 1763 и 1782 годами, Андрей Басов с семьёй отделился и основал новую деревню, которая стала носить его имя. Сначала деревня состояла из одного двора, где проживала большая семья Басовых – 12 человек. Однако вскоре численность увеличилась до 21 человека, включая сыновей Андрея и их семьи. Согласно архивным документам 1782 года, деревня Андреева находилась под управлением Агарацкой волости Ялуторовской округи Тобольского наместничества.

Метлякову изначально называли Макляковой. Её основателями считаются семьи Бельмесовых и Огарковых, которые одними из первых начали осваивать эту землю. Согласно четвёртой ревизии 1782 года, в деревне проживало 19 человек, причём большинство из них составляли мужчины. К тому времени деревня Метлякова уже входила в состав Агарацкой волости.

После основания жизнь в этих деревнях начала активно развиваться. Население занималось земледелием – выращивание зерновых, бобовых, крупяных культур, льна и овощей, охотой и рыболовством, обеспечивая себя всем необходимым для жизни. В XIX веке к этим занятиям добавилось производство валенок и бондарных изделий, что способствовало экономическому росту деревень. Жители не только обеспечивали себя всем необходимым, но и вели торговлю, обменивались товарами с соседними поселениями.

В этот период происходило активное переселение людей из разных уголков России. Так, в 1795 году три семьи Шевелёвых, прибывшие из одноимённой деревни, основали новое поселение – деревню Лабину. А несколько семей Сергеевых, Чемакиных, Приветкиных и Шестаковых, переселившись из деревни Сосновской, основали деревню Выползову.

Важную роль в изучении демографической ситуации играли переписи населения, известные как ревизии. Например, в ходе шестой ревизии, проведённой в 1812 году, установлено: в Агарацкой волости проживает 764 государственных крестьян мужского пола, 11 экономических и 151 ямщик. Были зафиксированы случаи перевода людей из одной социальной группы в другую, как пример, случай Льва Ларионовича Бобова, переведённого из тобольских мещан в крестьяне.

В 1816 году проведена седьмая ревизия Агарацкой волости. Согласно ревизской сказке, в Андреевой проживало 5 семей – 52 человека. Это семьи Басовых и семья Герасимовых. Проживали, отданного в рекруты Никиты Ефимовича Басова, жена Татьяна; отданного в рекруты и погибшего Михайла Дмитриевича Басова, жена Авдотья и дочь Наталья. В Метляковой проживало 9 семей – 47 человек. Это семьи Бельмесевых, Агарковых, Поповых и семья Бобова Льва Ларионовича. Дмитрий Васильевич Бельмесев, отставной рядовой, был отдан в рекруты. Проживала, отданного в рекруты и погибшего Исака Григорьевича Агаркова, жена Елена.

А вот по данным уже Первой всеобщей переписи населения Российской империи, проведённой 28 января (9 февраля) 1897 года, в Андреевой проживало: отдельных хозяев – 31, крестьянского населения – 169 человек. Все жители православные, русские, земледельцы, читать никто не умел. Из них: два мельника, один сапожник, один бондарь, двое ловили зайцев, четверо в нижнем чине запаса. Басовых – 79 человек (12 семей), Герасимовых – 51 человек (9 семей), Дурыгиных – 15 человек (4 семьи), а ещё семьи Чемакиных, Бабенко, Щиповаловых. Развито было мукомольное производство: на реке Малый Агарак построена водяная мельница, мельники – Пётр Ефремович Герасимов и Василий Яковлевич Бабенко.

В Метляковой проживало отдельных хозяев – 22, православного крестьянского населения – 125 человек. Из них: два бондаря, пятеро в нижнем чине запаса. Бельмесевых – 76 человек (8 семей), Береженцевых – 19 человек (2 семьи), Михайловых – 13 человек (3 семьи), Огарковых – 12 человек (2 семьи), а также семьи Львовых, Батуриных, Бобовых, Павловых, Барышниковых. Все жители были православные, русские, земледельцы. Читать умели четверо: Ефим Андреевич Бельмесев (31 год), научился в полку; Пётр Данилович Береженцев (31 год), самоучка; братья Григорий Васильевич Бобов (11 лет) и Иван Васильевич Бобов (10 лет), учились в передвижной школе. Грамотность тогда являлась большой редкостью в Российской империи.

В 1919 году были образованы сельсоветы. Пришёл 1921 год и принёс с собой разруху и голод. Для обеспечения городов продовольствием были образованы продкомы, в том числе в селе Агарак. Продкомами были недовольны зажиточные и средние крестьяне, которые решили свергнуть советскую власть. В феврале началось восстание, главарём бандитских отрядов был Ганька Зломанов из деревни Субботиной, что подтверждается переписью населения 1897 года. Гаврило Зломанов, 1896 года рождения, был незаконнорожденным внуком Данила Гавриловича Зломанова.

В Агаракский штаб восстания стали привозить для смертной казни коммунистов и партизан, взятых в плен из Юргинского, Северо-Плетнёво и других сёл. В конце зимы Ганька Зломанов начал проводить крупные операции по уничтожению небольших отрядов партизан. А весной, для подавления бандитского мятежа, прибыл отряд из ста красноармейцев – банда была ликвидирована.

Из воспоминаний

И.С. Батурин: "Мальчишкой двенадцати лет бегал в Плетнёво: сказали, что тех, кого забрали бандиты, находятся там. Охранник согласился, пропустил во двор, там стоял сарай, смотрел в щёлку между брёвен, наблюдал за всеми, увидел своего дядю – Никиту Степановича Батурина. Пошептался с ним и сказал, что принесу передачку. А когда пришёл в следующий раз, его уже убили. С семьёй дяди расправились очень жестоко. Во двор заехали конники, лошадьми затоптали младшего сына, старший сын спрятался в картовнике. А жену повели в Плетнёво. По лесной дороге из Метляковой дошли до первого водоёма, ей предложили, подняв подол, пробежать через озерцо, тогда мужа отпустят. Как только она перебежала и ступила на берег, её убили".

Н.Д. Батурина (Бельмесева): "Ганька мог ввести в состояние гипноза. Однажды он зашёл к нам в дом, я была с мамой – Софьей Макаровной Бельмесевой. Сидела за столом, Ганька у меня спросил, хочу ли я конфет. Конечно, кто не хочет. На столе перед моими глазами стали появляться конфеты. Постепенно они заняли весь стол, "гора конфет". Я сидела, боялась, только смотрела. Когда он вышел, конфеты все исчезли".

В.В. Соколов: "Одна из версий гибели Ганьки Зломанова, которая ходила в нашей деревне, между Шевелёвой и Лабино банда Ганьки выскочила из леса, там была лесная дорога от деревни Сыкыcова к Лабино, в это время по большаку проходил отряд красноармейцев. Бандиты попали под обстрел, так и погиб Ганька Зломанов".

В июне 1941 года обе деревни входили в состав Соколовского сельсовета, их жители трудились в колхозе имени Кагановича. Сеяли лён и рожь.

Во второй половине XX века в деревне Андреевой были ферма, склады, конный двор, большая кузница. Напротив конного двора стоял клуб – большое деревянное здание. Открылась дом-лавка. В 60-е годы открылся магазин, в 80-е – молоканка. В Метляковой действовала начальная школа, медпункт, небольшой конный двор, летняя дойка, мастерская.

Юргинский район после 1970 года отсоединился от Омутинского, к этому году в районе осталось только девять колхозов, включая "Советскую Сибирь" Соколовского сельсовета. Председателями колхоза в разное время были: Филимон Платонович Казанцев, Николай Тимофеевич Трофимов, Василий Фёдорович Абрамов, Алексей Максимович Пуценко, Николай Дмитриевич Цуканов, Валерий Николаевич Брылёв, Алексей Васильевич Южаков.

В Андреевой была ферма, в ней два гурта дойных коров, разводили и откормочных бычков. За ними ухаживал Иван Сергеевич Батурин. На конном дворе было много лошадей, включая породистых жеребцов. В Андреевой, за магазином, были склады, где хранили зерно, горох. Напротив магазина, через дорогу, была большая кузница, в ней работал Николай Никитич Басов, помогал ему Сергей Фёдорович Басов. Построили новый клуб в начале деревни. Фильмы показывали три раза в неделю, устраивали концерты. Когда стала действовать молоканка, молоко привозили и из Соколово. Из села Ситниково приезжал молоковоз, забирал молоко.

В личных хозяйствах у Н.Н.Басова, В.Ф. Басова, Ф.И.Басова, И.С. Батурина были пчёлы. В Метляковой много ульев было у А.П. Елишева – сначала в личном хозяйстве, затем это стало колхозным предприятием. В земле построили омшаник для хранения пчёл зимой.

В 70-е годы закрылась начальная школа в Метляковой, здание разобрали и перевезли в Северо-Плетнёво, сложили интернат. Из деревни люди стали уезжать.

Деревни расположены на берегу реки Малый Агарак. Места здесь красивые, кругом берёзовые леса. В Метляковой никогда не было хвойных деревьев. В Андрееву Агафья Ивановна Герасимова привезла со своей родины, из Пермского края, ель, которая по сей день красуется в палисаднике её избушки. Сосны были привезены из Агарака. Большое количество елей появилось в конце XX века, благодаря Петру Алексеевичу Сергееву. Раньше у каждого почти дома был тополь, на усадьбе – кусты черёмухи, они считались оберегом от пожаров.

Лес этих деревень богат дикоросами. Жители ездили на телегах "ломать", как говорят здесь, грузди. А потом, осенью и зимой, продавали на Таповском леспромхозе на базаре солёные грузди. Колхозники не имели большой доход, деньги лишними не были, они нужны были, чтобы одеть-обуть детей, в каждой семье воспитывались по 2-3 ребёнка и больше. В светлых лесах росло много земляники. Бывало, поедешь за земляникой, на открытом чистом месте найдёшь такой её "курешок", что с пятачка, в три метра, насобираешь трёхлитровый котелок за один присест. Тёмно-бордовые кисти костяники – полная горсть с одной кисти – росли на вырубах. Отводилась территория леса для заготовки дров, и пока не вырос молодняк – собирали костянику. Болот в округе много, а вокруг – всё в кустах чёрной смородины. А черёмуха? Собирали, сушили, мололи на мельнице, из этой муки бабушки делали "помакушки" – лакомство для ребятишек. Из земляники в русской печке лепёшки делали. На лист подсолнуха накладывали толчёную землянику, сушили, затем эти лепёшки укладывали в холщовые мешки, хранили над русской печью – были такие подвешенные полки. Зимой лежишь на печке, читаешь книгу, отломишь кусочек вот такого "лета" – аж глаза от удовольствия зажмуришь! Бывало, и "парёнки" из морковки, как ириску, смакуешь. В Шевелёвской поскотине росла лесная клубника – голубянка. Из неё тоже сушили лепёшки.

Не сосчитать, сколько подобных воспоминаний хранится в памяти деревенских жителей… Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в деревне Андреевой проживало 19 человек. Деревня Метлякова входила в состав Северо-Плетнёвского сельского поселения, была упразднена в 2016 году. Последним жителем деревни был Павел Фёдорович Мартынов, умер в Метляковой.

Сейчас Андреева – деревня Северо-Плетнёвского сельского поселения. В феврале 2024 года в ней – два жилых дома, проживают четыре человека: супруги Пётр Алексеевич и Тамара Фёдоровна Сергеевы, Наталья и Антон (мать и сын) Бельмесовы. Три дома поддерживаются в жилом состоянии потомками в память о родителях: Фёдоре Игнатьевиче Басове, Михаиле Ивановиче Дурыгине, Иване Сергеевиче Батурине.

Не каждый знает своего прадедушку, который родился 300 лет назад, заселил и основал деревни, в которых мы родились и выросли. Читатели, чьи дедушка и бабушка родились и жили в Андреевой и Метляковой, могут попробовать составить свои родословные по собранным авторами архивным данным.

История деревень Андреевой и Метляковой отражает сложный и многогранный процесс освоения Сибири русскими переселенцами. Несмотря на все трудности, связанные с суровыми климатическими условиями и удалённостью от центральных районов страны, эти места постепенно превращались в полноценные населённые пункты.

Авторы: Татьяна Глазунова, Екатерина Зырянова, Тамара Сергеева

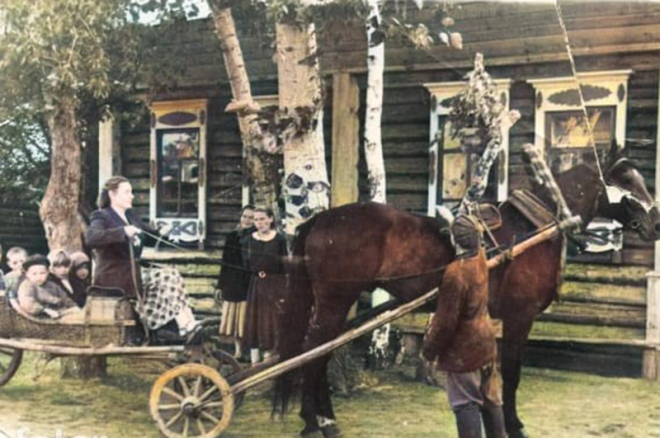

Фото из архива, собранного авторами у односельчан